華僑農場是在特殊歷史時期,因特殊歷史事件,經由特殊歷史決策而形成的特殊社區。作為計劃經濟時代的政策性社區,在市場經濟大潮中,華僑農場面臨著發展困境和改革挑戰。作為國際移民社區,華僑農場歸僑來自世界多個國家和地區,具有不同的語言文化背景,聯系著華僑華人網絡。華僑農場的發展關系著凝聚僑心、發揮僑力、發展僑鄉經濟文化等諸多方面的工作,學術界對其進行了多方面的研究。特別是21世紀以來,學者們分別從歷史學、政治學、人類學等多學科視角對華僑農場進行了深入研究,研究內容集中于華僑農場的發展歷程、歸難僑安置工作及相應的國家政策、華僑農場的體制改革、歸僑的文化適應與認同等方面,既有對中國84個華僑農場發展歷史的全景式記錄,也有以某個華僑農場為個案進行參與式觀察與研究。但基于語言學視角對華僑農場進行的調查研究尚不多見。

歸僑回國后的語言適應和語言選擇狀況如何?語言作為文化最主要的載體,在歸僑的集體記憶與身份認同方面發揮著怎樣的作用?在中國式現代化背景下,語言資源如何賦能僑鄉發展?本研究以福建泉州雙陽華僑農場為個案,以調研數據資料為基礎進行分析,以期為華僑農場與歸僑研究提供不同的視角。

一、泉州雙陽華僑農場概況

雙陽華僑農場位于傳統僑鄉福建省泉州市,創建于1960年2月,是20世紀60年代初為緊急接待安置印尼歸難僑而第一批建立的華僑農場之一。從1960年4月—1961年4月,農場先后接收和安置來自印度尼西亞(下文簡稱“印尼”)的邦加汶島、石叻班讓、邦加-勿里洞、棉蘭、巴厘島等地的歸僑共5批2900人,分別安置在陽山、坪山、南山管理區,相關數據如表1所示。1961年5月之后,雙陽農場又陸續安置了印尼、新加坡、菲律賓等東南亞各國的歸僑313人,1978—1980年安置了越南歸僑274人。1960年初,有一部分歸僑重新安置至福建省福清東閣華僑農場和寧化泉上華僑農場。20世紀70年代之后,有一部分歸僑移居美國、加拿大、日本等國家以及我國的港澳臺地區。

雙陽華僑農場設立之初為國營農場企業,主管部門為福建省人民政府華僑事務委員會(福建省僑辦)。20世紀90年代,由于市場競爭越來越激烈,農場開始了轉型。遵照中央、福建省委的指示精神和農場的實際情況,1997年3月福建省僑辦將主管權力下放,把雙陽華僑農場劃歸給泉州市鯉雙陽華僑農場設立之初為國營農場企業,主管部門為福建省人民政府華僑事務委員會(福建省僑辦)。20世紀90年代,由于市場競爭越來越激烈,農場開始了轉型。遵照中央、福建省委的指示精神和農場的實際情況,1997年3月福建省僑辦將主管權力下放,把雙陽華僑農場劃歸給泉州市鯉城區管理;1997年8月泉州行政區劃調整后,歸屬洛江區管理;1998年4月設立鄉鎮一級行政建制,稱為雙陽鎮。改制后實行政企分開,但仍保留華僑農場經濟實體,隸屬鎮企業。2005年,雙陽實行“鎮改街道”“村改社區”,成為洛江中心城區的重要組成部分,但當地還是習慣稱其為雙陽農場。目前農場共有歸僑僑眷約有2250人,主要為印尼歸僑僑眷。大多數華僑農場位于傳統僑鄉地區,雙陽農場所處的泉州地區是傳統的閩南僑鄉,可作為研究歸僑語言適應的典型個案。

二、研究方法與資料

(一)研究對象

本次調研對象為雙陽農場的歸僑僑眷。調研時綜合考慮性別、年齡、代際、原僑居地、祖籍地等變量進行樣本抽取,并采用入戶一對一訪談式調查法獲取樣本數據,最終得到有效問卷162份。本次調研的歸僑年齡最大的92歲,最小的61歲。目前居住社區主要是南山、陽山和坪山。其祖籍地大部分為福建省閩南地區,部分為廣東省和海南省;原僑居國大部分為印尼,另有零星安置的越南和新加坡等東南亞國家的歸僑。問卷調查對象的背景信息如表2所示。

(二)研究方法和研究過程

研究采用參與觀察的田野工作方法,在2023年1月—9月深入雙陽農場開展調研。以問卷調查為主,問卷共分兩部分,第一部分是被調查者的基本信息,第二部分是14個語言生活相關問題,包括語言能力、語言使用和語言態度三個維度。語言選項包括僑居地語言、普通話、閩南話、祖籍地方言和英語。考慮到歸僑僑眷的多語能力,問題大多設定為非單選。

此外,采用半結構式訪談法,訪談歸僑僑眷13位,訪談對象以歸僑和僑二代為主,并綜合考慮性別、年齡、代際等變量。訪談在預先設計的問題指引下進行,以增強訪談結果之間的可比性以及與問卷數據之間的匹配度。在征得被訪者同意的情況下,對訪談全程進行了錄音,總時長499分鐘,后將其轉寫成125505字的文本,以自下而上的扎根理論進行編碼。最后將訪談數據與問卷數據相結合進行主題分析。訪談對象姓名按照學術規范進行匿名化處理并進行編碼。編碼的首字母為姓氏拼音的首字母,第二個字母表示性別(M為男性、F為女性),數字從1到4分別代表“歸僑、僑二代、僑三代、歸僑配偶”。訪談對象基本信息如表3所示。

三、農場歸僑的語言適應情況

“語言適應理論”于20世紀70年代提出,旨在解釋言語交際策略如何受心理動機和情感因素的影響。進入80年代以后,語言適應論被運用于對移民社會的語言多樣性進行調查。世紀之交,進化論研究范式的引入,進一步完善了語言適應理論;選擇與適應是該理論的核心概念,它既包括語境變化引起的語言適應,也包括語言的選擇導致語境的改變與重塑。雙陽農場歸僑大多在僑居地出生,回國之后面臨著文化適應問題。語言作為文化最重要的載體,在歸僑文化適應中發揮著重要作用。

(一)語言能力

1.第一語言習得調查

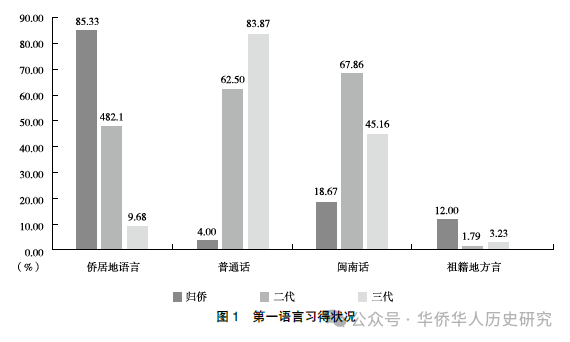

大部分歸僑的第一語言是僑居地語言,也有部分歸僑從小同時習得祖籍地方言。僑二代的第一語言呈現在地化趨勢,大多包括農場當地方言閩南話,同時也包括僑居地語言和普通話。僑三代的第一語言則以普通話為主,選擇閩南話的也占較高比例。因為缺少語言環境,祖籍地方言衰退嚴重。第一語言習得狀況的綜合數據如圖1所示。

印尼約有300種地方民族語言,使用人數較多的語言有爪哇語、巽他語、巴厘語等。并非所有印尼人都掌握印尼語,有相當一部分印尼人只會講當地的民族語言。不同島嶼之間語言使用狀況不盡相同。歸僑的第一語言習得情況同僑居地語言環境有很大關系。如,勿里洞島的華人以客家人為主且方言傳承狀況良好,所以勿里洞島歸僑最早習得的語言除了僑居地語言之外還包括祖籍地方言客家話。

我講客家話。我們是客家人,家里講客家話。我們是勿里洞回來的。父母都是客家人,一個陸豐、一個梅縣的。(20230513,YF2訪談記錄)

而巴厘島華人雖以閩南人居多,但方言斷層明顯,所以巴厘島歸僑第一語言大多不包括閩南話。

我祖籍漳州龍海,在家里沒有講漳州話的了,因為我們好幾代之前就去南洋了,我爺爺都是出生在那邊的,他不會講閩南話。奶奶祖籍不知道了。(20230616,JM1訪談記錄)

2.語言掌握情況調查

調查顯示,大部分歸僑和僑二代具有“普通話+閩南話+僑居地語言”的多語多言能力,僑三代則大多只具有“普通話+閩南話”的多言能力。總體而言,歸僑僑眷對普通話的掌握狀況最好,對僑居地語言和祖籍地方言的掌握狀況代際衰退明顯,對當地方言閩南話的掌握情況總體較好但也開始呈現衰退趨勢,對英語的掌握狀況普遍較差但呈現上升趨勢。語言能力狀況的綜合數據如圖2所示。

我祖籍廣東蕉嶺,我們是客家人,講客家話,也會講印尼話和邦加話。在印尼時,家里講客家話,對外講印尼話或邦加話。在印尼時讀的是中華學校,所以也學普通話和英語。(20230501,ZM1訪談記錄)

我的孩子聽能聽得懂,但不愛說。我平時和我爸媽交流還是用巴厘話更多。他們老一代歸僑也都是用巴厘話。他們現在雖然也會說普通話,但有時一些想法用巴厘話更能表達。(20230616,ZF2訪談記錄)

(二)語言使用

1.家庭常用語調查

歸僑的家庭常用語選擇以“普通話+僑居地語言”的情況最為普遍。僑二代的家庭常用語選擇以“普通話+閩南話”為主,“僑居地語言”也有一定使用頻率。僑三代以“普通話”為家庭常用語的情況最多,“普通話+閩南話”的情況也占一定比例。家庭常用語調查數據如圖3所示。

調查顯示,歸僑家庭的語言環境多語多言并存,僑居地語言和祖籍地方言在家庭中的使用呈代際衰退趨勢,普通話在家庭中的使用呈現明顯的上升趨勢,閩南話在家庭中占有一定比例。

家里講話是混著說的,有客話、閩南話、普通話,講好幾種話。我們這些老的還可以用印尼話交流。孩子印尼話和客家話講得就不太好。孫子只會講一些日常的(印尼話和客家話),基本上都講閩南話和普通話了。(20230501,ZM1訪談記錄)

年紀更小的三代,很多能聽,但不愿意說了。你和他說巴厘話,他回你普通話。你和他說閩南話,他也是能聽但也不說。他都能聽,但不說了。(20230616,ZF2訪談記錄)

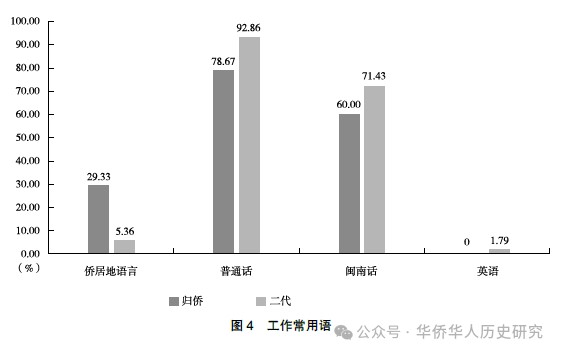

2.工作常用語調查

該項調查只針對歸僑和僑二代。無論是歸僑還是僑二代,選擇“普通話+閩南話”為工作常用語的占比都是最高的,同時,僑居地語言在歸僑僑眷的工作中也發揮著一定的作用。工作常用語調查數據如表4所示。

巴厘話從小說的肯定更流利。閩南話是本地話,工作時常說的是閩南話,出了農場普通話也要會說。(20230617,BM1訪談記錄)

雙第華僑農場,在龍海。那里很多我們邦加島的,所以過去他們連開會都講邦加話,他們的領導也講邦加話,傳達文件也是邦加話。(20230501,ZM1訪談記錄)

3.社區常用語調查

問題設置為“您和其他歸僑僑眷交談的常用語是什么”。調查結果顯示,歸僑的社區常用語選擇最主要的是“僑居地語言”,僑二代則以“閩南話+普通話”最為普遍,僑三代以“普通話”為主。社區常用語的使用狀況呈現“僑居地語言→本地方言(閩南話)→國家通用語言(普通話)”的代際轉移趨勢。社區常用語的調查數據如圖5所示。

調查發現,農場內部歸僑之間的交談還是以僑居地語言為主。特別像南山社區這種歸僑幾乎全部來自巴厘島的社區,老歸僑之間交談基本上使用的都是巴厘話。而像陽山社區這樣,歸僑原僑居地來自印尼不同島嶼,人們交談時的語言選擇則比較復雜。一般而言,來自相同僑居地的使用僑居地語言,來自不同僑居地的使用印尼語或普通話。

陽山社區是一個大僑區,他們是從印尼各個島過來的,他們內部有各個小團隊,像這一撥說的是這個島的話,另一撥人說的是另一個島的話,比較分散。后來為了方便交流,用普通話就比較多。(20230616,ZF2訪談記錄)

(三)語言景觀

語言景觀(linguistic landscape)這一術語最先由蘭德里和波希斯提出,通過考察公共空間的各類語言標牌來分析語言與空間互動所反映的社區語言生活狀況。

雙陽農場語言景觀帶有明顯的歸僑語言文化色彩。如集中安置巴厘島歸僑的南山社區,歸僑大多自稱“峇厘村”,社區入口處立有一方石碑用中印雙語寫著“印尼峇厘村KAMPUNG BALI INDODESIA”。社區大門是巴厘島標志性的“陰陽門”,旁邊是同樣頗具巴厘島特色的四方佛龕。再如,陽山社區的歸僑新村的樓棟名稱用的是“泗水”“萬隆”等印尼地名。

印尼美食店在農場隨處可見,店名大多具有明顯標識,如“峇厘島美食館”“英香印尼美食”“番記燒烤”等,而且很多餐館的菜單都是中印雙語。歸僑大多保留著原僑居地的飲食習慣,傳承了東南亞糕點的制作工藝。常見美食如咖喱沙嗲、千層糕、花米糕、黃金糕等都是僑居地風味。

農場歸僑回國后的語言適應結果呈現明顯的多言多語特征:一方面為積極順應環境需要學會當地方言閩南話和國家通用語言普通話;另一方面努力保持僑居地語言作為其歸僑身份的標識,并希望在后輩中得到延續與傳承。歸僑的語言適應和選擇,改變了華僑農場所在地的語言生態,使原本以閩南話為主的閩南鄉鎮出現了一個多言多語并存的移民社區。

四、“峇厘村”個案

南山社區原為“雙陽華僑農場的南山管理區”,1961年4月25日接收安置了來自巴厘島的歸僑488人,其中包括15位隨夫回國的印尼婦女。1998年,南山管理區改稱南山社區。但歸僑習慣上一直自稱“峇厘村”。相同的僑居地背景使得南山社區歸僑回國后能夠延續其僑居地語言文化,并形成了具有鮮明印尼巴厘島特色的語言生活與群體特征。

所謂“群體認同”是指個人與群體的關系,也就是身份認同,回答“我是誰?我屬于哪個群體?”的問題。個人通過群體認同,把自己定位在某一群體之中,對內產生歸屬感,對外形成邊界感。在社會建構論視角下,身份是個人與他人及社會環境互動協商的過程。語言生活和集體記憶在這一建構過程中發揮著重要的作用。

(一)旅居生活的集體記憶建構

1.僑居地生活場景記憶

南山社區目前有歸僑僑眷650人,其中,歸僑126人。當年乘坐“果戈利”號回國的歸僑已逐漸老去甚至離世,即使是當時在輪船上出生的最小歸僑H女士也已到花甲之年。目前,南山歸僑大多居住于社區新建的由56座小洋樓和4棟僑居樓形成的一個新農村安置區。老歸僑們幾乎每天下午都會聚集在社區的涼亭里用巴厘話聊天。有“外人”到來,他們都很樂意介紹自己在巴厘島的生活。

我們巴厘島很漂亮啊,風光好。村口的那個門叫陰陽門,就是我們巴厘島才有的。我13歲回來,現在也經常會回憶小時候在印尼的生活,當時放學后去釣魚、爬樹、采水果,會回憶這些東西。(20230906,YM1訪談記錄)

對昔日僑居生活的回憶構成了南山歸僑的集體記憶,這種集體記憶又通過語言實踐不斷加強與重構,進而增強了群體的凝聚與延續。

我回國時5歲,對那邊的記憶也不是很深,是聽家里人和村里的人說,還有電話啊、人員來往啊,這樣才加深了印象。(20230616,JM1訪談記錄)

我父親3歲時回國,他對印尼還有印象。他還記得當時家門口有一棵樹,樹旁邊有個小池子,他們有沐浴齋戒的習慣。要齋戒時就會在那個池子邊走一圈,然后上岸去點香。很多一代老歸僑對巴厘島還有很清晰的記憶。(20230616,ZF2訪談記錄)

2.僑居地語言生活記憶

南山社區的巴厘島歸僑大多祖籍福建閩南地區,本次調研中南山歸僑祖籍閩南的占比為85.06%。但因為大多是幾代之前就僑居南洋,而且居住得較為分散,所以存在著方言斷層的現象。

祖輩們到那里后被不同的印尼當地家庭收留,國內的語言就沒有得到很好的延續。我們這種僑是“因難過去,送難回來”,不像一整個村好多人過去聚居在一起。我們祖輩過去后就分散了,被當地收留。所以也就第一代還會說祖籍地方言。后來很多跟當地人通婚,他們的下一代就開始說當地話了。(20230616,ZF2訪談記錄)

巴厘島歸僑的第一語言大多為巴厘話,對巴厘話具有很高的認同感,并且這種語言認同一直延續到僑二代。

我們去巴厘島就是無縫銜接,吃的沒問題,說的也沒問題,聽也聽得懂。我們去巴厘島就跟回家一樣,很放松,就是這種感覺。(20230616,ZF2訪談記錄)

(二)歸國后的語言適應與融合

1.歸國初期的語言障礙

南山歸僑回國時大多只會巴厘話,讀過中華學校的會說一點普通話。因此,歸國初期大多存在語言障礙,給生產生活帶來困難。年長歸僑語言融入更為艱難,如果子女不在身邊,語言障礙會帶來很多問題。

我爸爸媽媽沒有文化,他們都不會講普通話,也不會講本地話(閩南話)。那些老人家都是印尼土生土長的,剛到這里時普通話和閩南話都不會說。(20230617,BM1訪談記錄)

我回國時十幾歲了,我們當時講印尼話,重新學習普通話很困難啊,下了很大功夫。特別是漢字,每晚都在認字,學了三個月還不會寫中國字。普通話很難很難,我要用印尼文注音才記得住。(20230906,YM1訪談記錄)

2.融入當地的語言適應

盡管歸國初期面臨著棘手的語言適應問題,歸僑們還是在國家與當地政府的幫助下慢慢學會了普通話和閩南話。最終,大部分歸僑都具有了多語多言能力,能夠運用普通話、閩南話、巴厘話、印尼話在不同場合和不同人群進行交流。而且在長期的生產合作中,一些南山當地農民還學會了巴厘話。

我們剛來時不會講閩南話也不會講普通話,也不會種地,所以當時每個生產隊都安排了三五個老場員來教我們。我們慢慢學說閩南話,他們也和我們學巴厘話。像我隔壁這個鄰居就是當時派來教我們種地的,他后來就百分百會說巴厘話。(20230922,JM1訪談記錄)

南山歸僑與農場當地語言文化融合的另一個典型事例是,當年隨夫回國的15位印尼婦女,都在歸國后的第二年(1962年)申請加入了中國籍,并統一以“妮”為姓。這些印尼婦女為融入當地生活做了很多努力。

我媽媽叫Ni Ro Dje,入籍時取的中文名字是妮羅查。我媽媽華人和印尼的儀式都懂。我們這些歸僑結婚啊、做媒啊、訂親啊,都是她出面,大家都信她。當時我媽媽和幾個老歸僑提議成立一個慈善會,大家都同意。當時經濟也不好,有什么事,大家就你拿三斤米、我出兩塊錢,互相幫助。(20230922,JM1訪談記錄)

2018年,隨著妮利伯克老人的離世,隨夫回國的15位印尼婦女全部都已不在世。她們當年帶著孩子陪伴丈夫漂洋過海來到中國,并扎根中國。她們建設農場的故事成了南山歸僑的集體記憶。

(三)語言建構群體認同與邊界

1.語言認同建構群體認同

20世紀五六十年代安置歸僑采取的是“集中安置為主,分散為輔”的方針,雙陽華僑農場接收的這批巴厘島歸僑都集中安置于南山管區,有意愿返回原籍的再由政府安排送其返鄉。但這些巴厘島歸僑大多幾代之前就僑居南洋,和祖籍地已少有聯系,對其只剩下模糊印象。

我母親也是華人,但祖籍是哪兒就不知道了。包括說我爸祖籍是安溪也不一定是對的。(20230617,BM1訪談記錄)

大多數歸僑選擇留在南山,和同為巴厘島回來的歸僑們一起生活。因此,對這些歸僑而言,其實是回到了祖國但卻沒有返回故鄉,雙陽農場對他們而言也是“他鄉”,他們面臨著語言文化再適應以及身份認同的重新建構。

我們已經好幾代在海外了,剛回國生活習慣很不一樣,感覺很陌生,跟老家肯定就更陌生了。和一船都是巴厘島回來的還更熟悉些。(20230616,JM1訪談記錄)

相同的巴厘島僑居生活和歸國經歷以及相同的僑居地語言——巴厘話共同建構了“歸僑”這一群體認同。巴厘話是南山社區常用語,在僑二代中傳承情況良好,本次調研的南山僑二代能夠掌握巴厘話的占比為84%。

我們剛回來時整個巴厘村都是講巴厘話的,同輩的孩子也都講巴厘話。以前村里有自己的托兒所和幼兒園,全部講的都是巴厘話。到了念小學和本地人摻在一起,才開始講普通話、閩南話。(20230513,FM2訪談記錄)

南山歸僑對僑居地語言具有深厚感情,希望后代能夠掌握僑居地語言。特別是一些中印尼混血的歸僑僑眷,更是希望后代能夠傳承印尼民族語言,方便與印尼親人交流往來。

我媽媽是印尼人,我還是希望孩子能夠保留一些印尼的東西,希望他們會說我們巴厘話。我們經常會回巴厘島,那里還有長輩。走親戚什么的,也還是要用到巴厘話。(20230617,HF2訪談記錄)

2.語言差異建構群體邊界

巴厘話至今仍是南山社區的常用語,也是老歸僑們從未忘記的“鄉音”。南山歸僑通過巴厘話構建自我群體認同,也形成了群體邊界。社區入口處矗立的“陰陽門”和以中印雙語寫著“印尼峇厘村KAMPUNG BALI INDODESIA”的石碑顯示著南山歸僑鮮明的群體特征。“外人”進入南山社區,因為語言差異會明顯感受到與南山歸僑之間的邊界感。

我們回國后還講巴厘話,還保留著我們的服飾,保留著飲食習慣。基本上在家里都保持著講巴厘話。出了村才會講閩南話、普通話。進了村基本上都是講巴厘話。(20230513,FM2訪談記錄)

基于相同語言基礎之上的社會文化實踐建構了南山歸僑的群體認同與群體邊界,歸僑僑眷通過具有鮮明印尼特色的語言文化實踐不斷維系和加強這種群體認同。南山社區常見中印雙語的語言景觀,社區內有一條印尼美食街,還有一座雙陽南山峇厘民俗文化園。每逢假日,歸僑僑眷喜歡穿著巴迪克、可巴雅等印尼傳統服飾,唱印尼歌曲、跳印尼舞蹈。

五、結語

華僑農場作為一種特殊的移民社區,有其特殊的語言生活。歸僑社區多語多言并存,僑居地語言在歸僑社區發揮著重要作用,是歸僑構建身份認同的重要方式。共同的僑居國生活及歸國經歷所形成的集體記憶強化了歸僑的集體認同,并以共同的僑居地語言為載體構建自我認同與群體認同、形成群體邊界。為了適應回國后的生活,歸僑同時學會了普通話與當地方言,部分歸僑還保留了祖籍地方言。歸僑與僑眷之間語言代際差異明顯,大部分僑二代仍然可以熟練使用父輩僑居地語言,但工作和學習中已以當地方言和普通話為主;僑三代的祖輩僑居地語言和方言水平明顯衰退,普通話成為他們的常用語。歸僑社區呈現“僑居地語言→本地方言(閩南話)→國家通用語言(普通話)”的代際語言轉移趨勢。

華僑農場既是一種特殊的移民社區,也是一種伴隨著全國數十個華僑農場改制而形成的具有僑文化特色的“特殊僑鄉”,且大多設置于福建、廣東、廣西等地的傳統僑鄉中,其獨特的語言生活狀況值得更深入的調查與研究,以助推僑鄉振興及其中國式現代化建設。為此,筆者提出以下建議。

第一,開展華僑農場歸僑語言生活調查。筆者調研發現,仍有部分年長歸僑存在語言融入困難,特別是治病就醫時的語言障礙給他們的生活帶來很大不便。開展華僑農場歸僑社區語言生活狀況調查,了解歸僑僑眷的語言需求,可以更好地為他們提供語言服務。

第二,將語言調查納入僑情普查項目,掌握僑鄉語言資源狀況。歸僑社區的多元語言文化生態,是僑鄉文化的特殊標簽和寶貴資源,了解僑鄉語言資源狀況有利于深入挖掘僑鄉特色文化符號、盤活特色文化資源,使僑鄉走特色化發展之路。

第三,做好歸僑社區語言規劃,保護與傳承僑鄉語言資源。調查發現,歸僑后代的僑居地語言和方言能力衰退明顯。多元語言文化,特別是其中的僑居國語言既是僑鄉寶貴的語言資源,也是歸僑與僑居地親人的重要情感紐帶。豐富的語言資源有利于僑鄉搭建海內外交流網絡,促進中外文化交流。

(摘自:朱媞媞:《“鄉音”未改:歸僑的語言適應與群體認同——以泉州雙陽華僑農場為例》,《華僑華人歷史研究》2024年第1期。注釋從略,如有需要請參見原文。)